La Syrie depuis cinquante ans

Depuis cinquante ans...

La Syrie a connu une trajectoire politique et sociale marquée par l’autoritarisme, les conflits et la fragmentation nationale.

En 1970, Hafez el-Assad prend le pouvoir à la suite d’un coup d’État interne au parti Baas. Son régime instaure un État centralisé, dominé par le parti unique et les services de sécurité. Le pouvoir repose sur une alliance entre l’armée, la minorité alaouite et les élites économiques loyales.

Les décennies 1970-1990 sont marquées par une stabilité autoritaire, répression politique et nationalisme arabe. La révolte islamiste des Frères musulmans (1979-1982) culmine avec le massacre de Hama, symbole de la brutalité du régime. Sur le plan économique, l’étatisme initial laisse place à une ouverture contrôlée dans les années 1990.

En 1970, Hafez el-Assad prend le pouvoir à la suite d’un coup d’État interne au parti Baas. Son régime instaure un État centralisé, dominé par le parti unique et les services de sécurité. Le pouvoir repose sur une alliance entre l’armée, la minorité alaouite et les élites économiques loyales.

Les décennies 1970-1990 sont marquées par une stabilité autoritaire, répression politique et nationalisme arabe. La révolte islamiste des Frères musulmans (1979-1982) culmine avec le massacre de Hama, symbole de la brutalité du régime. Sur le plan économique, l’étatisme initial laisse place à une ouverture contrôlée dans les années 1990.

Hafez el-Assad meurt en 2000 et son fils Bachar lui succède, promettant des réformes avortées. Le "printemps de Damas" (2000-2001) est rapidement étouffé par le pouvoir. Les années 2000 voient l’aggravation des inégalités sociales et la montée du mécontentement.

En 2011, le soulèvement syrien éclate dans le sillage du « printemps arabe ». La répression violente du régime entraîne une guerre civile dévastatrice. Le conflit se complexifie avec l’intervention d’acteurs étrangers (Russie, Iran, Turquie, États-Unis).

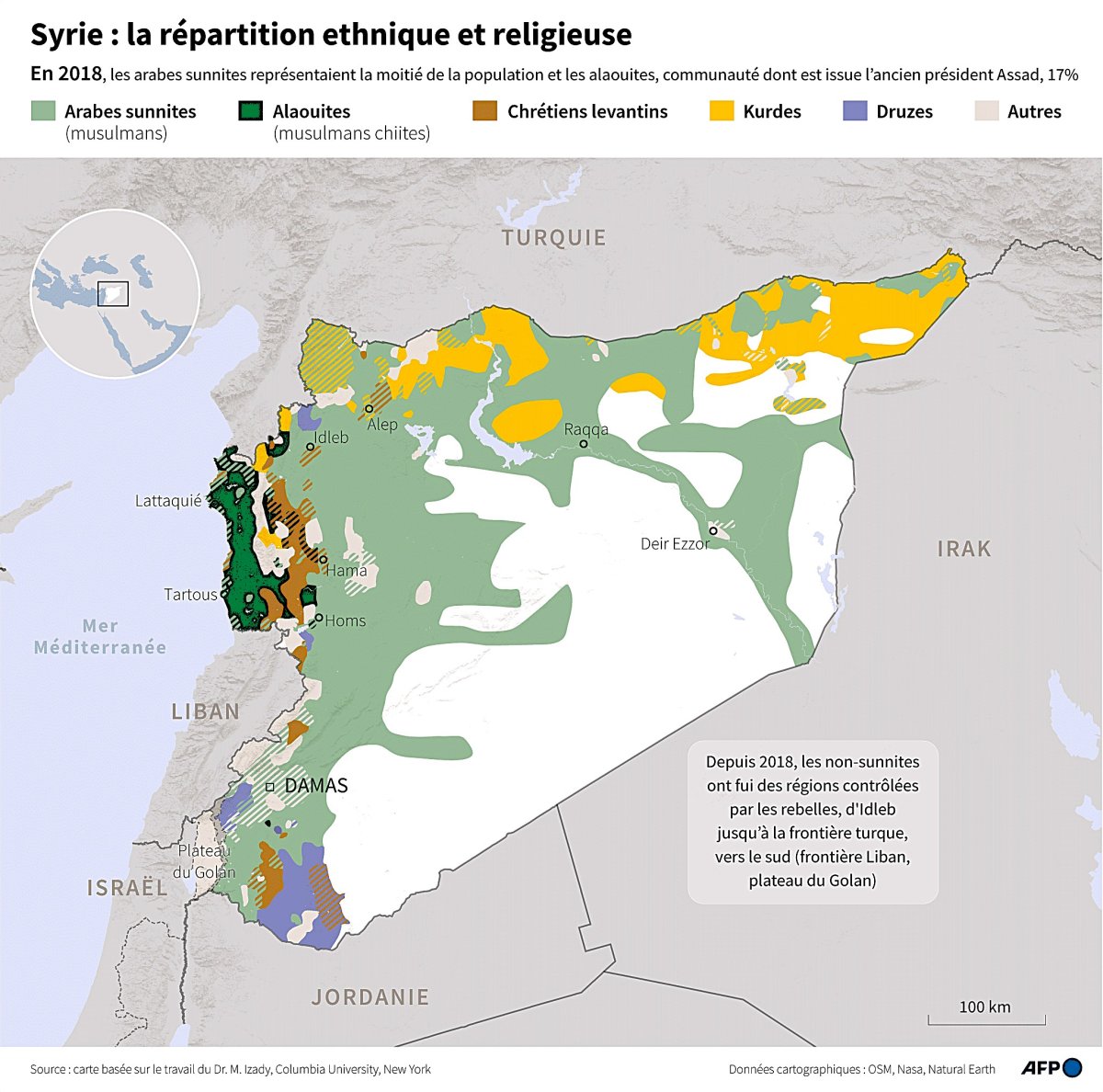

La montée de l’État islamique (2014-2019) transforme la Syrie en champ de bataille international. Aujourd’hui, le régime d’Assad, soutenu par Moscou et Téhéran, contrôle la majorité du territoire. Le pays reste fragmenté : zones kurdes au nord-est, influence turque au nord, instabilité persistante à Idlib. Les infrastructures sont détruites, l’économie effondrée, et plus de la moitié de la population déplacée. Les sanctions internationales isolent toujours Damas, malgré quelques tentatives de normalisation arabe. Socialement, la Syrie souffre d’un traumatisme collectif et d’un exode massif de ses élites. Le pays demeure un État autoritaire, ruiné et sous tutelle étrangère, cherchant une légitimité perdue.

En 2011, le soulèvement syrien éclate dans le sillage du « printemps arabe ». La répression violente du régime entraîne une guerre civile dévastatrice. Le conflit se complexifie avec l’intervention d’acteurs étrangers (Russie, Iran, Turquie, États-Unis).

La montée de l’État islamique (2014-2019) transforme la Syrie en champ de bataille international. Aujourd’hui, le régime d’Assad, soutenu par Moscou et Téhéran, contrôle la majorité du territoire. Le pays reste fragmenté : zones kurdes au nord-est, influence turque au nord, instabilité persistante à Idlib. Les infrastructures sont détruites, l’économie effondrée, et plus de la moitié de la population déplacée. Les sanctions internationales isolent toujours Damas, malgré quelques tentatives de normalisation arabe. Socialement, la Syrie souffre d’un traumatisme collectif et d’un exode massif de ses élites. Le pays demeure un État autoritaire, ruiné et sous tutelle étrangère, cherchant une légitimité perdue.

Et depuis Décembre 2024...

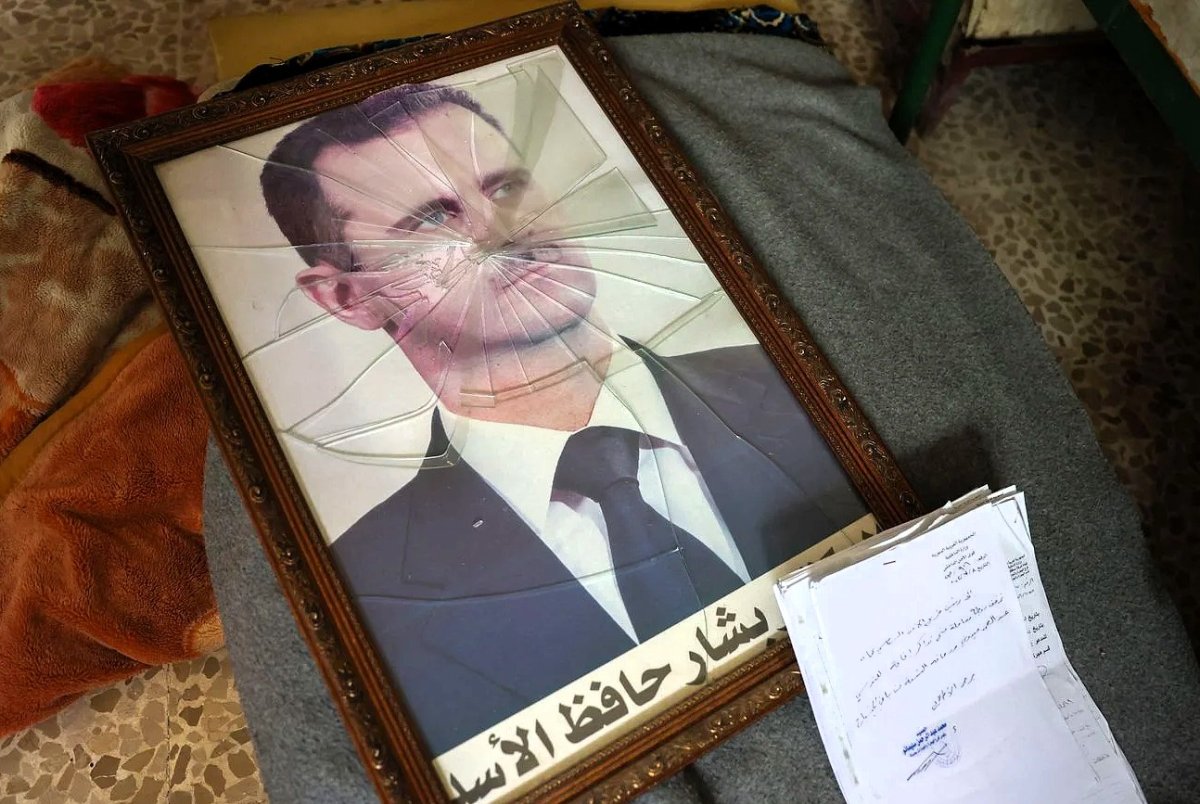

Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre 2024, un gouvernement transitoire dirigé par Ahmed al-Sharaa tente d’établir une nouvelle légitimité politique.

En février 2025, une Conférence nationale de dialogue a été convoquée pour poser les bases constitutionnelles, des institutions garanties et des réformes, mais elle est largement critiquée pour son manque d’inclusivité (minorités, Kurdes, groupes d’opposition)

En octobre 2025, des élections parlementaires indirectes ont eu lieu avec deux tiers des sièges élus via des collèges électoraux, et un tiers nommé directement par le président. Certaines régions (Kurde, Druze) ont été exclues du vote.

En février 2025, une Conférence nationale de dialogue a été convoquée pour poser les bases constitutionnelles, des institutions garanties et des réformes, mais elle est largement critiquée pour son manque d’inclusivité (minorités, Kurdes, groupes d’opposition)

En octobre 2025, des élections parlementaires indirectes ont eu lieu avec deux tiers des sièges élus via des collèges électoraux, et un tiers nommé directement par le président. Certaines régions (Kurde, Druze) ont été exclues du vote.

Des inquiétudes démocratiques restent à traiter, avec une représentation faible des femmes et des minorités, une absence de vote direct, des difficultés pour assurer transparence et inclusion réelle.

A cela s'ajoute une crise humanitaire renforcée avec plus de la moitié de la population en situation d’insécurité alimentaire. Des millions de Syriens (estimation d’environ 16 millions) nécessitent une aide.

Les infrastructures essentielles (santé, eau, logement) restent gravement endommagées. De nombreux déplacés internes continuent à vivre dans des conditions précaires.

Les retours, de réfugiés à l’étranger ou de déplacés internes, augmentent, mais le retour n’est pas sans risque ni entrave. Le coût de la vie est dramatique pour beaucoup.

A cela s'ajoute une crise humanitaire renforcée avec plus de la moitié de la population en situation d’insécurité alimentaire. Des millions de Syriens (estimation d’environ 16 millions) nécessitent une aide.

Les infrastructures essentielles (santé, eau, logement) restent gravement endommagées. De nombreux déplacés internes continuent à vivre dans des conditions précaires.

Les retours, de réfugiés à l’étranger ou de déplacés internes, augmentent, mais le retour n’est pas sans risque ni entrave. Le coût de la vie est dramatique pour beaucoup.

Une insécurité et des tensions régionales persistent avec :

- Des affrontements, notamment entre forces gouvernementales et anciens loyalistes à Assad;

- Des tensions avec la population Druze dans la province de Sweida qui réclame davantage d’autonomie;

- Des attaques aériennes d’Israël contre des positions syriennes.

L’Union européenne a suspendu ou levé certaines sanctions économiques (sauf celles liées à la sécurité) pour faciliter la reconstruction et la transition politique. Toutefois, les mesures liées aux droits humains restent en discussion.

- Des affrontements, notamment entre forces gouvernementales et anciens loyalistes à Assad;

- Des tensions avec la population Druze dans la province de Sweida qui réclame davantage d’autonomie;

- Des attaques aériennes d’Israël contre des positions syriennes.

L’Union européenne a suspendu ou levé certaines sanctions économiques (sauf celles liées à la sécurité) pour faciliter la reconstruction et la transition politique. Toutefois, les mesures liées aux droits humains restent en discussion.